Nel

1957 Vladimir Nabokov, uno dei grandi romanzieri del secolo scorso, si candidò

per un ruolo di insegnante di letteratura presso la prestigiosa università di

Harvard. Il noto linguista Roman Jakobson, stimato docente nella stessa

università, si mostrò fin da subito fortemente contrario a questa candidatura e,

davanti alle obiezioni stupite di alcuni colleghi («Ma il signor Nabokov è un

grande scrittore!»), rispose con una frase divenuta celebre: «Anche l’elefante

è un grande animale; lei lo chiamerebbe a dirigere il dipartimento di zoologia?».

Jakobson, in quell'occasione, riuscì ad averla vinta e Nabokov non ebbe il

posto. La storia recente però, non sembra dare ragione all'arguto studioso, quanto

piuttosto ai suoi anonimi avversari: guardandoci attorno infatti, possiamo

vedere diversi elefanti che, abbandonata la savana, entrano nelle aule

universitarie allo scopo di parlarci di loro stessi e di altri membri della

propria specie. Al di là della metafora, possiamo notare che in effetti molti

dei testi di critica letteraria più acuti e degni di nota degli ultimi anni non

sono stati scritti da critici di professione, ma da scrittori, spesso

importanti. Pensiamo ad esempio a Kundera: un grandissimo romanziere che, alla

scrittura, ha sempre accompagnato la riflessione sull'arte del romanzo. Una

delle opere più belle di Kundera è un saggio, e si intitola proprio L’arte

del romanzo (1986). Un altro grande autore che si dimostra anche un ottimo

critico è David Foster Wallace: nella sua raccolta Considera l’aragosta (2005),

tra una riflessione sull'industria pornografica americana e una gita alla sagra

dell’astice del Maine, troviamo alcune riflessioni su Kafka (Alcune

considerazioni sulla comicità di Kafka che forse dovevano essere tagliate

ulteriormente) e su Dostoevskij (Il Dostoevskij di Joseph Frank)

davvero profonde e innovative. Un terzo esempio di “elefante che insegna

zoologia” è Michele Mari che, nel suo libro I demoni e la pasta sfoglia (2004),

ha inserito e continua a inserire le proprie opinioni su scrittori di ogni

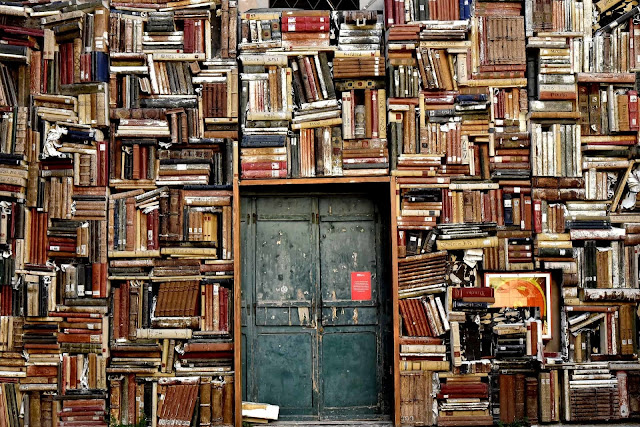

epoca e provenienza geografica. Risultato di questo lavoro è una vera e propria

biblioteca portatile, una raccolta che si fa sempre più ricca e voluminosa,

fornendoci profili critici di decine e decine di grandi autori.

Ma da cosa sono accomunati tre autori diversi come Kundera, Mari e Wallace? Cos'è a renderli, oltre che grandi scrittori, acuti e brillanti critici? Ciò che forse Jakobson non capiva è che un bravo scrittore e un bravo critico, nel loro lavoro, sono accomunati dalla stessa fase iniziale: quella della lettura. Proprio come i migliori musicisti sono, prima di tutto, degli ascoltatori di buona musica, così i migliori scrittori, i più originali e capaci, sono innanzitutto dei lettori attenti e appassionati. Da qui nasce il loro modo di fare critica insolito, fuori dagli schemi, un modo radicale nel senso etimologico del termine: uno scrittore infatti, si fa critico per cercare di arrivare alle radici della propria scrittura. Pensiamo nuovamente a L’arte del romanzo, in questo libro straordinario Kundera non fa altro che mostrarci le foto dei propri “familiari”: Gombrowicz, Kafka, Musil, Flaubert, Rabelais, Cervantes e gli altri autori che più ha amato, che più lo hanno influenzato. Michele Mari fa in fondo la stessa cosa: I demoni e la pasta sfoglia non è soltanto un’opera di critica letteraria, è una vera e propria autobiografia, Mari parla di Gadda, di Céline, di Buzzati, ma il suo intento è parlarci di se stesso. La critica fatta dagli scrittori è, potremmo dire, egocentrica: ripiegata su di sé. Lo scrittore-critico mira a farci conoscere i propri modelli, a creare la tradizione all'interno della quale vuole essere inserito e letto. In questo modo nascono strade diverse, collegamenti inaspettati che il critico di professione, per quanto capace, non riesce a vedere.

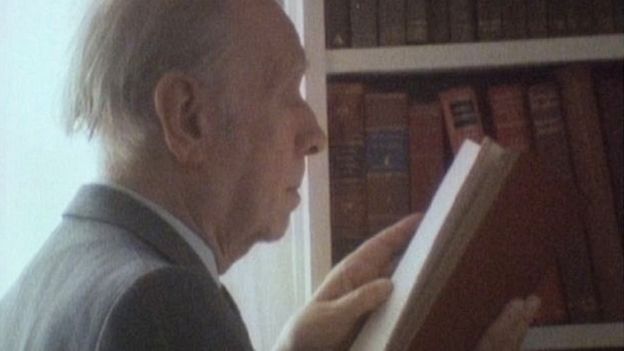

Riflettendo

su questa figura, quella dello scrittore che, attraverso la lettura, riesce a

diventare un abile critico, ci viene in mente un’immagine:

C’è una foto in cui si vede Borges mentre cerca di decifrare un libro che tiene incollato alla faccia. È in una delle gallerie alte della Biblioteca Nazionale di via México, accovacciato, lo sguardo sulla pagina aperta.

Uno

di lettori più convincenti che conosciamo, del quale possiamo immaginare che

abbia perduto la vista leggendo, cerca, malgrado tutto, di continuare.[1]

Con questa descrizione Ricardo Piglia (un altro scrittore e critico!) apre il primo capitolo del suo saggio L’ultimo lettore. La caratteristica più importante ed evidente di Borges è proprio quella evidenziata dal suo amico e discepolo Piglia: Borges è un lettore straordinario, un lettore estremo che, dopo aver perso la vista sui libri, tenta ancora, contro ogni logica, di leggere. Borges è un lettore disordinato e “onnivoro” che alterna L’Enciclopedia britannica ai romanzi d’avventura, la Bibbia ai gialli di seconda scelta dei mercatini delle pulci, le saghe nordiche al manuale di storia della filosofia. Tutto diventa materiale utile alla critica e alla letteratura. Ed è proprio questo il grande motivo di originalità di questo insolito scrittore: gli autori sopra menzionati si occupano sia di letteratura che di critica, ma le due attività si svolgono in momenti diversi, Borges invece fonde la realtà della critica alla fantasia della letteratura e crea un genere del tutto nuovo. I testi di Borges non si possono certamente definire opere saggistiche, l’autore non ha nessuna intenzione di rivelarci una qualche verità, ma non sono nemmeno dei racconti, sono delle pure e semplici menzogne, delle finzioni.

Finzioni è, non a caso, il titolo della seconda e più importante raccolta di Borges, pubblicata nel 1944. Tra i vari scritti di questa raccolta, tutti degni di nota, vale la pena soffermarsi sul quinto: Esame dell’opera di Herbert Quain, un vero e proprio testo di critica letteraria dedicato all'opera di Quain, scrittore americano da poco deceduto. Borges ci fa conoscere meglio questo importante ma dimenticato autore, analizza per noi i suoi libri principali, tra cui il bellissimo romanzo-gioco April March:

Tredici

capitoli compongono l’opera. Il primo riporta il dialogo ambiguo di alcuni

sconosciuti su un marciapiede. Il secondo riporta gli avvenimenti della vigilia

del primo. Il terzo, anch'esso retrogrado, riporta gli avvenimenti di un'altra

possibile vigilia del primo; il quarto quelli di un’altra. Ciascuna di queste

tre vigilie (che si escludono rigorosamente) si ramifica in altre tre vigilie,

di natura molto diversa.[2]

Borges

poi continua, si sofferma sugli interessi filosofici di Quain, sulle sue

principali influenze letterarie, ci parla degli altri libri di quest’autore

davvero fuori dal comune, il lettore è quasi convinto dall'appassionata eppure

lucida recensione di Borges, sta per recarsi in libreria per comperare un

romanzo di Quain…l’unico problema è che Herbert Quain non è mai esistito.

Borges ci ha ingannati, ha utilizzato la critica come tema per un racconto, ha

creato una delle sue geniali Finzioni.

Nico

Commenti

Posta un commento