La

storia narra che Carlo IX, re di Francia dal 1560 al 1574, dopo aver effettuato

un tour delle proprie terre, sia rimasto fortemente perplesso nel notare che in

Francia il primo giorno del nuovo anno, a seconda della diocesi, poteva essere

celebrato a inizio marzo, o il 25 marzo, oppure in corrispondenza della Pasqua.

Con l’editto di Roussillon (1564) decise di normalizzare la situazione,

fissando come data d’inizio dell’anno nuovo il primo giorno di gennaio. Si dice

anche che dopo questa riforma i cittadini, all’avvicinarsi del mese di aprile,

avessero preso la scherzosa abitudine di consegnare ai propri cari dei pacchi

regalo vuoti, così da ricordare l’antica festa ormai scomparsa. Nasce così il

nostro pesce d’aprile.

La storia non va ovviamente presa per buona, si tratta soltanto di una delle numerose ipotesi sulla nascita di questa ricorrenza. Ciò che importa è che oggi, in diversi paesi del mondo, il primo giorno di aprile sia associato alla bellissima abitudine di fare ai propri amici (e soprattutto ai propri nemici…) scherzi di ogni tipo.

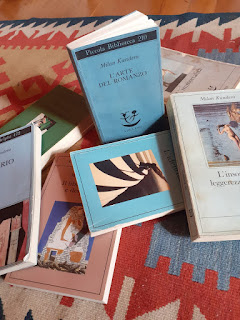

Significativo il fatto che proprio il primo giorno di aprile di novantadue anni fa sia nato Milan Kundera, lo scrittore del romanzo Lo scherzo, l’autore che più di ogni altro ci mostra come il romanzo sia prima di tutto il genere dell’ironia, della leggerezza, del gioco. Ma un gioco che, per funzionare, necessita di regole molto serie. Kundera alla scrittura di romanzi da sempre accompagna la riflessione su questo genere letterario, così da indagarne lo scopo e capirne a fondo i meccanismi. In L’arte del romanzo, il suo saggio più celebre, il nostro autore ci fornisce due definizioni di romanzo molto diverse tra loro eppure complementari:

La

grande forma della prosa in cui l’autore, attraverso degli io sperimentali (i

personaggi), esamina fino in fondo alcuni grandi temi dell’esistenza.[1]

Mi

diverte pensare che l’arte del romanzo sia venuta al mondo come eco della

risata di Dio.

Ma

perché Dio ride guardando l’uomo che pensa? Perché l’uomo pensa e la verità gli

sfugge.[2]

La prima definizione di Kundera ci spiega qual è lo scopo del romanzo: l’esplorazione di temi esistenziali poco approfonditi. In quello che, per convenzione, consideriamo il primo romanzo moderno, il folle Don Chisciotte monta sul suo magro cavallo e parte all’avventura. Il romanziere ha il dovere di comportarsi allo stesso modo, il suo scopo è esplorare e conquistare nuovi territori dell’animo umano. Questi territori/temi vengono analizzati attraverso l’ausilio di esempi viventi: i personaggi. Nel romanzo L’immortalità, Kundera ci porta nel suo “laboratorio” e ci mostra come nasce un personaggio:

[…]

nell’attimo in cui si girò, sorrise e salutò con la mano il giovane maestro di

nuoto (che non resse e scoppiò a ridere), lei ignorava la propria età. In quel

gesto una qualche essenza del suo fascino, indipendente dal tempo, si rivelò

per un istante e mi abbagliò. Ero stranamente commosso. E mi venne in mente la

parola Agnes. Agnes.[3]

Siamo

all’inizio del libro, Kundera, fattosi personaggio, è seduto su di una sdraio

al circolo sportivo, attende il professor Avenarius, un vecchio amico, nel

frattempo osserva il gesto infantile con cui un’anziana signora, terminato

l’allenamento, saluta il proprio maestro di nuoto. Da quel gesto nasce Agnes,

una donna sposata e con un buon lavoro, eppure insoddisfatta della propria

vita. Dalla fantasia dell’autore nascerà poi Laura, la competitiva sorella di

Agnes, e ancora Paul, marito di Agnes per cui Laura ha un debole. Kundera qui

non si nasconde, non tenta, come amano fare altri autori, di farci credere che

i suoi personaggi siano realmente esistiti, ma ci fa sapere fin da subito che

Agnes, Laura e Paul non esistono, sono dei semplici io artificiali utili ad

esemplificare i temi di cui ha voglia di parlarci. Piuttosto difficile quindi

che un romanzo possa esistere senza dei personaggi, certamente impossibile che

possa esistere se non intende indagare dei temi esistenziali: senza di essi il

romanzo perde totalmente il proprio scopo.

Ma in che modo il romanziere affronta i temi che vuole approfondire e narra le avventure dei propri io artificiali? Ovviamente attraverso il filtro dell’ironia. E qui ritorna valida la seconda definizione data da Kundera al romanzo: il romanzo è l’eco della risata di Dio, sommamente divertito nel vederci pensare e giungere sempre alla conclusione sbagliata. Per il lettore in effetti, osservare le continue disavventure che l’autore fa piovere addosso al proprio personaggio, può rivelarsi particolarmente divertente: pensiamo alle numerose occasioni in cui Sancho, costretto a seguire il suo padrone nelle situazioni più grottesche, si ritrova, ad avventura finita, stanco, affamato e, spesso, coperto di bastonate. Pensiamo ancora a Ferdinand, l’alter-ego di Céline nel Viaggio al termine della notte: il lettore troverà Ferdinand sempre nel posto peggiore possibile, prima al fronte durante la Grande Guerra, poi in una sperduta capanna in mezzo alla foresta africana, poi nel ruolo di operaio delle officine Ford, eppure, leggendo le sue imprese attraverso il tono ironico di Céline, non potrà fare a meno di ridere. Anche Kundera nei suoi romanzi si serve naturalmente del tono ironico:

Ma

quel giorno non aveva idea di che cosa gli avrebbe riservato la serata e

portava un paio di mutande atrocemente brutte, spesse, sformate, color grigio

sporco!

Voi

direte che si trattava di una difficoltà facilmente sormontabile, che Jaromil

poteva spegnere la luce per non farsi vedere. Ma nella stanza era accesa una

piccola lampada con l’abat-jour rosa che sembrava aspettare con impazienza di

illuminare le carezze dei due amanti, e Jaromil non riusciva a trovare le

parole con cui indurre la ragazza a spegnerla.[4]

In queste poche righe il protagonista di La vita è altrove, il giovane poeta Jaromil, si trova finalmente a letto con la ragazza dei suoi sogni, nulla ormai può rovinare la serata dei due amanti… nulla tranne l’ironia dell’autore, che fa indossare al proprio sfortunato personaggio un paio di mutande troppo brutte per poter essere viste da anima viva.

Posiamo dire dunque che il romanzo, basandoci sulle definizioni fornite da Kundera, è un genere in prosa dal tono ironico che affronta temi esistenziali attraverso dei personaggi esemplari. Ma qual è, secondo il nostro autore, il principale motivo della bellezza e della complessità del romanzo? Kundera, vista la mancanza della parola adatta, ruba una parola dal campo musicale, e questa parola è polifonia. In musica la polifonia è lo sviluppo simultaneo di due o più voci o linee melodiche, queste voci, pur essendo legate tra loro, si potrebbero ascoltare anche da sole, conservano quindi una certa indipendenza. L’idea di Kundera è che, proprio come un grande compositore riesce a portare avanti più linee melodiche contemporaneamente (Bach, nelle sue fughe, ci mostra forse gli esempi migliori di polifonia), così un romanziere capace può sviluppare più di una trama simultaneamente. L’esempio che sceglie il nostro autore è quello di I demoni di Dostoevskij, non un romanzo qualsiasi, ma tre romanzi in uno: «1. il romanzo ironico dell’amore fra la vecchia Stavrogina e Stepan Verchovenskij; 2. il romanzo romantico di Stavrogin e delle sue relazioni amorose; 3. il romanzo politico di un gruppo rivoluzionario.»[5]. Altri romanzi in cui è evidente l’intento polifonico sono, ad esempio, L’uomo senza qualità di Musil, Il Maestro e Margherita di Bulgakov, oltre a praticamente tutti i romanzi di Kundera. Tra gli altri, pensiamo a L’insostenibile leggerezza dell’essere, il capolavoro del nostro autore. Il romanzo ci presenta quattro personaggi molto diversi tra loro: Tomáš ama le donne, tutte le donne, e non riesce a rinunciarvi neppure dopo il matrimonio con Tereza, una donna colta e sensibile, ma troppo debole per ribellarsi ai continui tradimenti del marito. Il terzo personaggio è Sabina, giovane donna che, più di ogni altra cosa, tiene alla propria libertà e alla propria indipendenza. Tra i suoi numerosi amanti, oltre a Tomáš, troviamo Franz, perdutamente innamorato della ragazza e disposto a tutto pur di conquistarla. Ognuno di questi bellissimi personaggi nasce per esplorare uno o più temi esistenziali, ognuno potrebbe essere il protagonista di un romanzo, le loro vite, per quanto collegate tra loro, procedono con relativa indipendenza. L’esperto compositore Milan Kundera però, preferisce far suonare le loro diverse voci simultaneamente, così da creare una polifonia, così da fornirci uno degli esempi migliori di che cosa sia l’arte del romanzo.

Commenti

Posta un commento